青岛冠状病毒肺炎平台

青岛冠状病毒肺炎平台

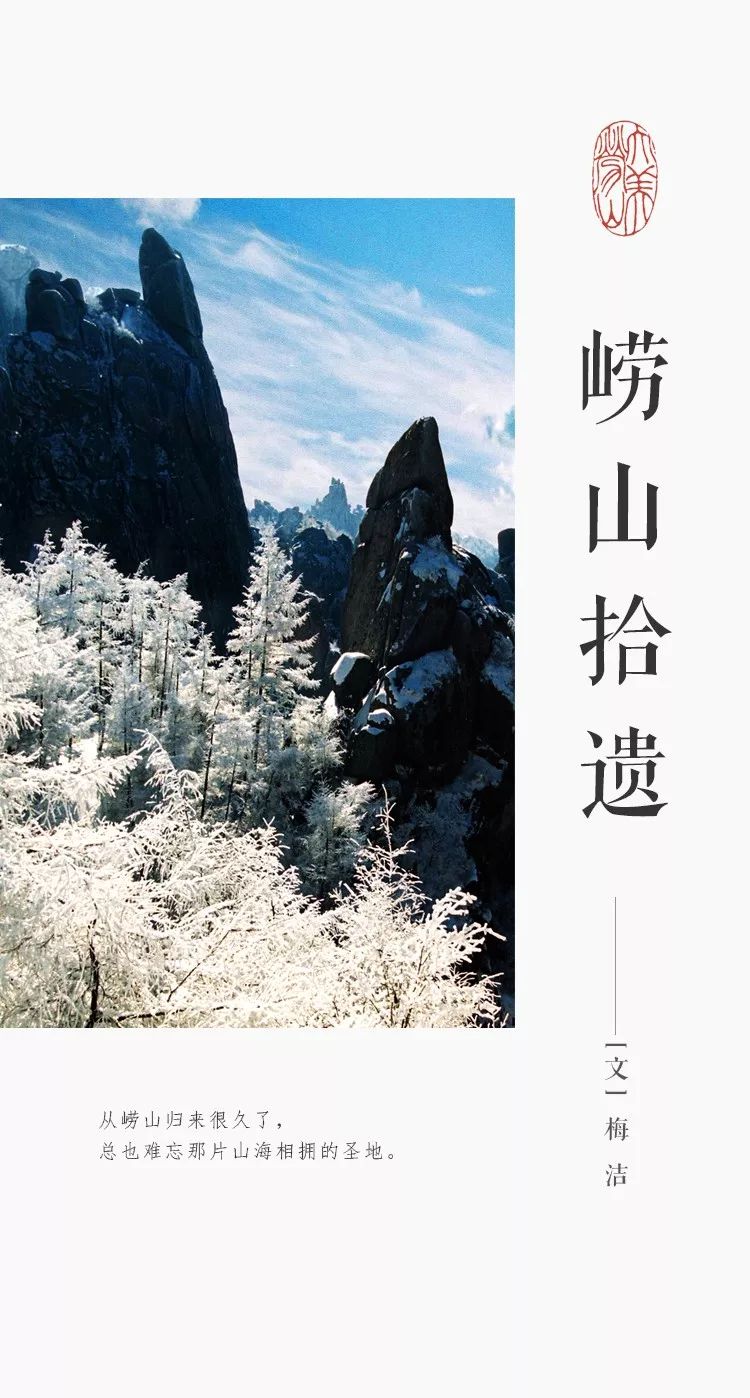

"从崂山归来很久了,总也难忘那片山海相拥的圣地。可正如一句歌词中写的那样,“总难忘却又总也记不起”。仅仅两天的海上、陆地,城市、山涧的行走,我深感对于那片土地,我已无法消化它的繁华与瑰丽,我也无力洞悉它的古老与现代。我知道,无论我怎样努力,我的描述都无法抵达它的真相。我想,我只能走捷径了——把没有遗忘、不能遗忘的捡拾起来,如同我在崂山北九水的山涧,捡拾几片飘落的秋叶,是慰藉自心,也是记忆一段旅程…… ——梅洁"

崂山巍峨在黄海之滨,任狂风巨浪都无法摧毁它男性般的刚劲。然而,崂山又有女性的温情,在它一百余公里的海岸线上,有着一个又一个温暖的海湾,比如崂山湾、太清湾、仰口湾等等。

我们是在午后4时左右驱车从市区到达仰口湾峰山的。我曾在许多年里想象过崂山,想象它的巍峨崚峻,想象它的古老神秘,想象它屹立的海该是怎样大浪涛天。到达海湾我才知道,凛冽的海原本也可以这样温煦,浩瀚的海水原本也可以这样宁静。

我们下榻在位于仰口湾峰山龙盘公司垂钓服务中心。我们参加了在这座海边n形小楼前举行的“崂山文学创作基地”的揭幕,这座小楼从此就可成为崂山文学者的写作之地。一位叫王金霞的女子代表公司出席了揭幕,但仿佛一闪身,就再没看见她的身影。但在她主事的海边小楼里,二层有一个偌大的木质观海露台,我们惬意地在露台的藤椅上坐下,一条长木桌上,已斟满了几杯樱红色茶水。在这地之尽头、海之边陲,我们坐下来,看大海清波微澜、夕阳哺水;望沙鸥亮翅、漁舟回晚。远处,海天一线,唯有一孤岛横卧水中,海无法吞噬,浪无法涛泯。孤岛影影绰绰,是一种存在的象征。

倏忽,多少旖旎心事便被眼前的浩荡散开,然后黙黙收藏于海湾的一抹宁静。生命之旅,转瞬即逝,有生之年,在黄海之滨,有一次足迹,有一语托付,有浅浅的相遇和深深的信任,那便是一次记忆了!

傍晚,海湾下起了小雨,海顿时灰暗得没有了尽头。在垂钓中心有些空旷的餐房大厅里,一种不期而至的“书事”开始了——作家王剑冰、彭见明开始挥墨为朋友们留书法墨宝。本已寂静、清冷的海湾在海边小楼里开始热烈起来,所有的人都心真意切地围在桌旁,请两位文章天下、书法也卓然的作家泼墨赠字。两位作家实在也是好男儿,他们不拿捏、不藏匿,写了一张又一张,谁要给谁写,挥笔便入神。

已是深夜11点了,透过滴雨的窗棂,我看见他们还在写,他们乐意满足所有的人,他们写了多少幅?只见大厅的桌椅、地上,全都晾满了娟娟绵绵的字纸。

那一夜,海湾沉浸在一片墨香里。

我让彭见明为我写了四个字“诸法空相”,王剑冰为我写了“野旷天低树,江清月近人”。如女作家素素那样,我满怀谢意,抻开墨宝与彭见明、王剑冰合影,然后把合影发到了微信朋友圈。我的朋友圈除却文友、亲人、同学、同乡外,没有外人,原本也不过一二百人,万没想到,微信发出瞬间,竟有百人点赞留评。

有朋友认出了彭见明:“他是写《那山,那人,那狗》的作家彭见明吧?我上大学时就读到了他的作品,至今难忘。”

有朋友认出了王剑冰:“王老师给梅老师写的是孟浩然的《宿建德江》中的诗句。那是‘清心随月去’的心境啊!”

有人在解读“诸法空相”:“《金刚经》上说,‘凡所有相,皆是虚枉’。一切诸相都是虚枉,一切都会随顺而变。六祖惠能的‘菩提本非树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃’,就与‘诸法空相’契意。”

友人、亲人们在远方之夜,频频发送着他们热烈的见解与评论……

夜已很深了,仰口湾的雨似乎下得更大了。这时,又有朋友问:“你们这是在哪呀?”

我回信:“在崂山。”

瞬间,就又是一片“崂山!崂山!”的惊呼与赞叹。

海湾的雨夜寂静而清冷,但在海湾之外,有一个世界却因此而热烈、无眠。

清晨,秋雨洗濯的海湾湿漉漉的,空气里飘浮着丝丝的水汽。但雨住了,天晴了。崂山区王哥庄办事处于钦夫先生带领我们来到仰口码头,我们从这里上船,开始海上看崂山。于先生说,乘船从海上看崂山是特意为我们安排的,一般情况都是乘车走陆路的。我听后就有点欢呼雀跃,就有点心花怒放。因为我想象那个“二般情况”,一定有别一种滋味。

当我们登上一艘民用捕捞机船时,我发现了昨日“露面即隐身”的王金霞,我们颌首相互一笑,便有一种会意在心中微微荡起。

机船如一片飘落的叶子,沿着崂山海域由东向南漂浮而去。

崂山在我们视线几百米外昂然挺立,耸天的屏障拦截了我们望向山之北的任何景物,我们只能把目光逼近它临海的巍峨和凌峻。

我们就那么在海上漂着,一边漂着一边看崂山。我突然感觉这拔海而起的厐然造物恰似一道天筑长城,那垒造的“兵堡”,那排列的“垛口”,都有序地嵌在一道绵延的雄浑之上,似一双双神衹的眼睛,注视着海上的风雨世纪。

转瞬间,我倏忽又觉眼前的造物似一匹海上苍龙,它亿万年横卧在黄海之滨,守护着这一片海域的安澜。即便是大浪涛天,抑或是海啸台风,它都会一扫尾即击落,一呼吸便风平浪静……

正痴想,谁喊了一声:前方就是雕龙嘴!远远一望,那分明是一匹神龟在探海抑或一艘巨鲸在戏水。

机船轻轻漂过断崖如厦、蚀洞千仞的雕龙嘴,就看到八仙墩了,这里是“八仙过海”小憩过的地方。八块海边巨石,固化了一个悠远的传说。我倏忽就想,有多少自然与尘世的故事,被这座神山收藏?

我们就这样在漂浮的渔船上望苍茫崂山,就这样惊喜着、喊笑着,疯狂地拍照着巍峨崂山。崂山成为我们快乐的背景,一张张与它重合的叠影,记录下生命与山海狂欢的时刻。

很久了,那片海域上的笑声一直回荡在我记忆之中。

就在我们与山相映与海相拥之时,金霞女子走过来,与我相依在船栏上。在此之前,她一直黙黙无语地站在船头,微笑着看我们的疯狂与惊喜。她望着远处连绵嵯峨的崂山,若有所思地说:“崂山是青岛人的一座福山……”金霞在自我感叹,也是在说给我听。她说,崂山这一带海域不像东海、南海,这里从未发生过海啸,即使强台风风暴,也从未在这里登陆。你看那些红瓦北墙的临海渔村多么美丽……

我懂她的心意:这座神山,亿万年来,镇了桀骜大海以安澜,赐了青岛万物以福安。

稍时,望着清澈浩瀚的海水,金霞又说,在崂山近百公里的海岸线下,他们龙盘海洋生态养殖公司用十几年的时间,在海底艰难打造了8万平万米的人工海礁,使这一片海域最终形成了万亩“海洋牧场”,良好的海洋生态使这里成为海洋资源的宝库,一个物种丰富的海洋生物链已在这里形成。

“在10米左右深的水下,我们养殖了上千万只参、鲍、蟹、螺……”随着金霞的声音我尽力往海的深处看去,我虽然什么也没看到,但我却在想:一个写诗的女子,一个原本跳芭蕾舞的演员,何以让命运之舟奋力转航,最终把诗歌写给大海,把人生的芭蕾跳在了海底牧场?

后来,我有幸看到了金霞的一首诗

《静夜》今夜无风盈月无语小船不再摇曳

鱼儿不再叹息

睡梦中打捞着遗落的时光

岸那边

一管洞箫吹醒了子夜

月光邂逅着柔软的心

今夜无风

海潮缓缓升起

漫过礁石

没过海岸 浪花

将旧日的故事推上沙滩

浪花 重播着人生的岁月

沙滩上 每一粒沙子

都生长着自己的故事

今夜无风……

很久了,我一直在品味诗歌中的女子,在无风的寂夜,坐在海边的露台上,谛听海的涛声,眺望海静静的潮汐。海的宁静抚摩着诗人心中的爱与忧伤、痛与回忆。无风的海湾洗去诗人白日的辛劳与疲累,藏在海湾夜色里的女子,望着海天星光,感悟人生。每一粒沙子,每一滴海水,都赋予她生命的意义。

某一天,我突然感觉,我当初在海上看崂山时的那些虚幻的想象,甚至那些狂欢、那些叠影,并没有多少意义。因为无论怎样,我们都只是风景中嘻嘻哈哈的一班过客。真正懂崂山爱崂山的是在那里劳动、创造着的生命,这生命是崂山的呼吸,而崂山才是他们心中永不坍塌的风景。

太清宫古老得成为我意识里的虚拟。

当它从一个千年又一个千年的时光隧道中走来,与我们在崂山太清湾撞个满怀时,我就在恍惚中把它读成一幅幅油画、版画、水粉画、中国画;读成老子的《道德经》,读成秦皇汉武的东巡祭拜;我就仿佛听见魏晋名僧法显、憨山的诵经声,就仿佛看见大元名道丘处机的拂尘;而明代张三丰的太极神拳仿佛就舞在抬头一望中……当我从三皇殿(供奉伏羲、神农、轩辕)叩拜起身,一转身,即看见须眉千丈的老子就屹立在万山葱绿中。

剎时,便有“道法自然,天人合一”、“大音稀声,大象无形”的苍重之声从远古传来……就在这种重叠与混搭的幻像中,我走进了太清宫的时光隧道……

当我最终从千古秘谶和神明繁花的颠错中走出来,就见太清宫道长须髯苍眉、精神铄,携一身修行人的道骨清风,向我们走来。他告诉我们,宫后老君峰上的铜铸老子像高50米,由万斤纯铜铸成,是世界上最高大的老子铸像。

随登山仰望,只见凌空而立的千古哲人,须髯飘拂,目光如炬,仿佛已参透世间万事万物的天理玄机。

崂山是道教发祥地之一。崂山自春秋时期就云集一批长期从事养生修身的方士名流,到战国后期,崂山已成为享誉国内的“东海仙山”。位于崂山南麓老君峰下的太清宫,面对黄海一碧万顷,背靠崂山峰峦迭起。占地3万平方米的太清宫,数千平方米的建筑掩隐在一片幽谷洞天之中。

高道长气定神闲,边解说便引领我们来到一株800余年树龄的耐冬树(又名山茶树)前,数丈之高的古树,绿荫葱浓、枝叶婆娑。高道长说,这棵耐冬就是蒲松龄《聊斋志异.香玉》一文中的红衣女子绛雪之化身。当年蒲松龄寓居于此,终日与500年牡丹、山茶相对,遂构思出《香玉》。

我略知故事梗概:胶东黄姓书生深爱太清宫道观内的清幽雅静,便借住一房读书,500年树龄的白牡丹,感其深情化作香玉姑娘与之成婚。后白牡丹被人偷掘,香玉即失踪,书生终日恸哭。凭吊时又遇山茶花所化的红衣女子绛雪,与之一同哭吊香玉。花神终于感怀动容,便使香玉复生。后来书生死后变成牡丹花下的一株赤芽,无意中被小道士砍斫而去,白牡丹和山茶花于是相继死去……

往日书中读到的自然精灵,居然在这里突然相遇,心灵深处场景的豁然呈现,使我旋即恍惚于三个为爱而殉道的灵魂。我仿佛看到清末那个优雅也忧郁的读书人,以深深的感痛之心和气息博远的性灵,与大自然万物相通相融。他披着带泪的蓑衣,怀着对一个自在而知的世界的理解和尊崇,一次次温暖地走近。我仿佛听到当年孤灯晚窗下,他吟出的痴情与伤心:山院黄昏雨,垂帘坐小窗。相思人不见,中夜泪双双……

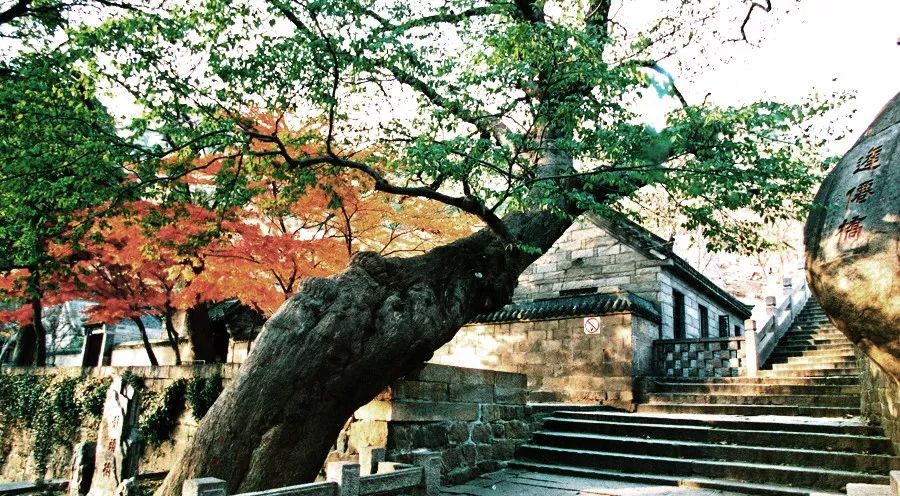

如古老的耐冬树一样,太清宫内生长着200多棵古树,棵棵都在千年风雨中修炼成圣成精。横卧在山门一侧的“唐榆”,树龄已达1200余年,相传是唐末普济真人李哲玄亲手种植。一千余年的风雨挣扎,倒下的树身已虬曲如龙,时光的苍桑在树根处凝固成一圈叠一圈的“龙图”,而最终崛起的躯杆又凌空而升,苍然成荫。人们站在已被称为“龙头榆”的树下,心怀敬意地仰望18米高空的苍郁,虔敬地抚摩150厘米粗的树径,他们在仰望、抚摩中黙黙祈祷着命运的福音。

最令人震撼的是那棵2150年树龄的汉柏,它流线形树身一色苍白,直矗云霄,恰似一位白发千丈的圣哲,阅尽千古风云。汉柏相传为太清宫开山始袓西汉张廉夫手植,古柏中心已空。在主杆一侧,一棵100余年的古藤凌霄攀沿而上,直达苍穹。站在这走过了千年又千年的“古柏盘龙”的奇景下,任何孤寂的心灵也会被这千古生命惊醒,任何木然的表情也会在此绽放笑容。

还有那棵700年的侧柏凌霄,那棵枯木逢春800年的银杏,那棵苔藓斑斑的130年的古楸,那棵杆如化石的110年的石榴,还有那棵树皮如鳞如甲的120年的黄连……在这里,所有的根系、血脉都深深地与土地暗接,枝叶和花朵绽放于天空、岁月与朝代,生生不息。

什么样的风雨苍桑能如它们那样千古阅尽?什么样的荣辱得失能如它们那样淡定接迎?

在亦步亦趋地跟随高道长在太清宫行走时,你会不时消融在奇异诡谲、亦实亦幻的意象交错中,你能感受的不仅仅是蒲翁的“绛雪”、“香玉”,你自觉大自然的千年圣灵一直都和我们如影随行,一颗敬畏膜拜的心一直如影随形……

崂山的自然与神明都已不是单一,他们在千年的相处相融中,完成着彼此的映照和丰盈,也留给走过他们的人深深浅浅的眷念和思绪。

这是一处人与自然、凡俗与神明的化境之地。

乘太清宫登山索道上去下来,我都被崂山遍野铺张的白花花、圆磙磙的石头所裹挟。

我陶醉过绿色覆盖的崇山峻岭,我惊叹过被秋色染红的千山万壑,我也被张家界崚峻狰狞、如群楼神宫般的摩天大崖所震撼,我就是没见过崂山那一山一地的白色沉寂。

簇拥成堆的、赫然独处的、塔一般矗立的、桥一般横断的……大大小小的石头满山遍野,呈一片乳白色,仿佛崂山是一穹天空,滞留着万朵絮絮白云。而每一座每一尊每一颗石头都如此细腻、圆润,又倏地感觉崂山似一个辽阔的牧场,静卧着成千上万憇睡的羊群……

瞧!缆车迎面而至的那座白岩,多像禅坐的释迦、弥勒;而回眸一望,那如宫殿柱础的巨石,仿佛倾刻就要跌落或飞升;再看那静卧在涧底的无数沉默,哪一尊不是如牛如栋、如蛙如鲸?而那两柱如牵手如相依的高高耸立,让你瞬时心惊:是什么洪荒之力让他们在此相守亿载千辰?

索道滑过崂山,我一直在想:这遍布崂山的白色石头从何而来?难道它们原本就是海底精灵?亿万年海浪的浸淫淘洗,才使它们变得如此光滑、坚硬。它们何时从窒息的黑暗中上升到陆地,千年万载地承接阳光、雨露、呼吸?

倏忽又想,难道它们原本是天穹的星宿,某年某月某日,集体陨落于这海上神山?

抑或是哪年哪世哪劫,天神来此散花,植下了这满山遍野纯洁的宁静?

索道滑过崂山,望缆车外无际的浑圆、沉寂,惊崂山千峰万嶺白色如花,随忍不住冲同一缆车的彭见明、苏莉大喊:“快看,满山的石头!崂山满山的白石头!”

下山,彭见明即把我这一声大喊,释义成了一段“笑话”。我在笑话里愚不可及,又在笑话里真纯无忌。

我没想到索道滑过崂山时我的一声大喊,能惹一群文人如此怒放心花,能给朋友们带来如此开心。

走一趟崂山,如果我不能留给崂山什么,那就把一声大喊留下---

快看,崂山满山的石头!

随溜诗一首,再释当时心境——

索缆过崂嶺

遍野石惊心

万千白色卧

似花也似云

望山一声喊

群峰仰头吟:

崂山种石头

长出即永恒

梅 洁

梅洁,女,湖北省十堰市郧阳人,国家一级作家,中国作家协会会员,中国散文学会常务理事,中国报告文学学会理事,河北作协散文艺术委员会主任。获省“有突出贡献的中青年专家”和“国务院特殊津贴专家”称号。

1970年中国农业大学经济系毕业。1980年开始文学创作,现已出版、发表《爱的履历》、《生存的悖论》《一只苹果的忧伤》《大江北去》等诗歌、散文、中长篇纪实文学13部集、350余万字。曾获中国作协“第二届鲁迅文学奖”(2001年)、首届“全国徐迟报告文学奖”(2002年)、首届“全国冰心散文优秀作品奖”(2002年)、“第五届《十月》文学奖”(1995年) 、全国“第八届五个一工程奖”(2001年)等50余种奖项。《跋涉者》、《童年旧事》、《贺坪峡印象》、《橄榄色的世界》《山苍苍,水茫茫》等被收入中学语文读本及大学文学教材。

本文部分图片来自网络 版权归原作者所有